Les enfants d’Albert BULARD, ancien pensionnaire à l’orphelinat Saint-Joseph, ont très aimablement confié les souvenirs d’enfance de leur père à Ducey à l’Histothèque Jean-Vitel. A travers ces derniers, chaque anecdote énoncée offre un témoignage ô combien précieux, sur la vie, les acteurs et les lieux où se sont déroulés les premières années de vie de ces enfants orphelins. Le passé resurgit aussi soudainement à travers chaque pensée couchée sur le papier, mais cette fois-ci, il reste comme capturé par l’encre indélébile, pour le plus grand plaisir de tous.

Amandine TOUQUETTE.

Aristide Aimé BULARD est né à Brémontier Merval en Seine-Maritime, le 31 août 1883. Il exerce le métier de jardinier en 1914. Il épouse à Paris (18ème), le 16 avril 1912, Amandine Aimée TOUQUETTE, une jeune Manchoise née à Argouges le 10 février 1884. Le couple vit au 124 rue Damrémont à Paris, dans le 18ème arrondissement.

De leur union, naît un premier fils prénommé Pierre, l’année suivante. Puis, deux ans plus tard, c’est au tour d’Albert de venir au monde le 5 septembre 1915.

A la déclaration de la guerre, Aristide est mobilisé le 22 janvier 1915 et part pour le front. Il avait été reconnu apte au service armé par la commission spéciale de réforme de Granville le 29 novembre 1914, alors qu’il avait été ajourné pour faiblesse en 1904 et en 1906. Il rejoint le 39°Régiment d’Infanterie.

Mais il décède le 28 septembre 1915 à Neuville Saint-Vaast lors de la troisième bataille d’Artois. Son acte de décès est transcrit à Paris le 4 février 1916 et son nom est inscrit sur le monument aux morts de Paris du 18ème arrondissement.

Quatre ans plus tard, Amandine Aimée Touquette s’éteint en 1919 d’une angine diphtérique. Cette maladie contagieuse l’avait contrainte à éloigner ses enfants qui avaient été hébergés chez une de ses amies. Quelque temps avant son décès, elle avait désigné des tuteurs pour ses deux fils. Ces derniers, M. et Mme Dépériers, commerçants à Avranches, rue du Docteur-Gilbert, ont déjà quatre enfants. Ne pouvant s’occuper des deux jeunes orphelins, Pierre et Albert, ils les placent à l’orphelinat Saint-Joseph de Ducey, où ils vont passer plus de neuf années.

Quatre ans plus tard, Amandine Aimée Touquette s’éteint en 1919 d’une angine diphtérique. Cette maladie contagieuse l’avait contrainte à éloigner ses enfants qui avaient été hébergés chez une de ses amies. Quelque temps avant son décès, elle avait désigné des tuteurs pour ses deux fils. Ces derniers, M. et Mme Dépériers, commerçants à Avranches, rue du Docteur-Gilbert, ont déjà quatre enfants. Ne pouvant s’occuper des deux jeunes orphelins, Pierre et Albert, ils les placent à l’orphelinat Saint-Joseph de Ducey, où ils vont passer plus de neuf années.

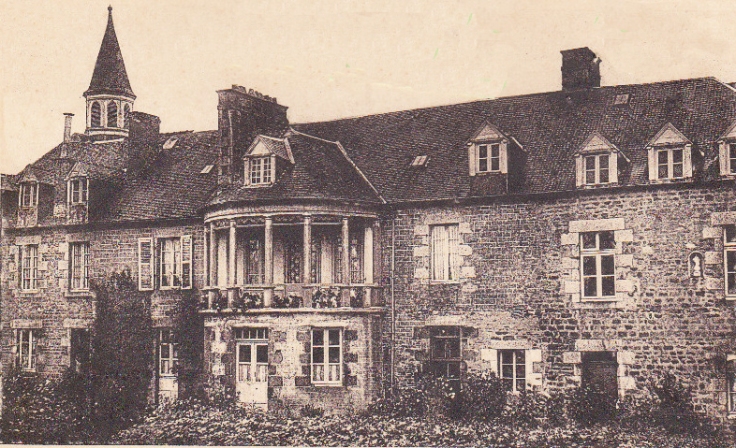

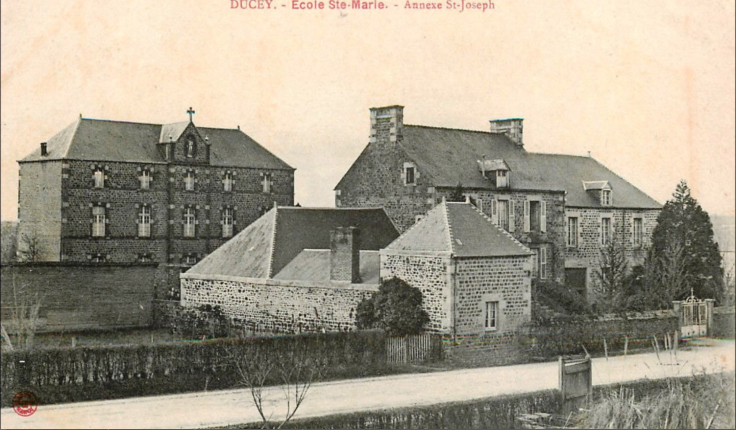

L’orphelinat Saint-Joseph de Ducey, l’un des deux établissements « gardien de pupilles » pour les orphelins de guerre de la Manche, a été créé par l’Association Patriotique. Ce sont les sœurs de la Sagesse et les sœurs de la Miséricorde qui s’occupent des enfants.

L’autre établissement manchois se situe à la Bucaille à Cherbourg et il est réservé aux filles. Celui de Ducey accueille les garçons. Un troisième établissement va naître en 1930, reconnu également comme « gardien de pupilles » : la ferme-école de Bellée à Créances, un véritable centre d’apprentissage que connaîtra Pierre BULARD, plus tard.

Les souvenirs à l’orphelinat Saint-Joseph

Albert BULARD et son frère aîné Pierre arrivent donc à Ducey. Laissons Albert raconter ses souvenirs :

« De là, après la mort de ma mère en 1919, transporté à Ducey (Manche) dans un orphelinat de pupilles de la Nation, tenu par les sœurs de la Sagesse, puis par les sœurs de la Miséricorde, où je suis resté (sans vacances) jusqu’en 1928.

Les souvenirs se font plus nombreux du moins à partir de ma neuvième ou dixième année. Des religieuses de la Sagesse : Sœur Eliana, très maternelle, Sœur Floscel, (sœur converse). Des sœurs de la Miséricorde : la sœur supérieure, Sœur François de Borgia, grande, énergique, (…) qui venait beaucoup à la cuisine où travaillait la servante, Victorine, et où je devais aider, en particulier pour essuyer la vaisselle, Mademoiselle Baudry, une laïque, qui aidait les sœurs à s’occuper de nous, les orphelins ».

Dès sa création après 1919, l’abbé HELAINE y est aumônier. Puis, va suivre Louis Victor DUQUESNAY[1], un ancien professeur de latin à l’Abbaye de Montebourg, vicaire à Notre-Dame-du-Vœu à Cherbourg et à Fermanville d’où il avait démissionné pour raison de santé. L’abbé DUQUESNAY se livre aux besognes de reliure et d’imprimerie comme passe-temps ainsi qu’à la menuiserie. Il recrute également dans toutes les communes de l’Avranchin les premiers élèves de la nouvelle école d’Agriculture de Ducey, à l’organisation de laquelle il se consacre. Plus tard en 1934, M. MEQUIN, curé de Quettreville, sera nommé aumônier de l’orphelinat Saint-Joseph de Ducey.

Dès sa création après 1919, l’abbé HELAINE y est aumônier. Puis, va suivre Louis Victor DUQUESNAY[1], un ancien professeur de latin à l’Abbaye de Montebourg, vicaire à Notre-Dame-du-Vœu à Cherbourg et à Fermanville d’où il avait démissionné pour raison de santé. L’abbé DUQUESNAY se livre aux besognes de reliure et d’imprimerie comme passe-temps ainsi qu’à la menuiserie. Il recrute également dans toutes les communes de l’Avranchin les premiers élèves de la nouvelle école d’Agriculture de Ducey, à l’organisation de laquelle il se consacre. Plus tard en 1934, M. MEQUIN, curé de Quettreville, sera nommé aumônier de l’orphelinat Saint-Joseph de Ducey.

« J’essaie de rattraper mes souvenirs les plus anciens. Il y avait la chapelle où on chantait des cantiques, accompagnés à l’harmonium par sœur Eliana, et où j’ai appris à servir la messe dans un latin que je ne comprenais pas, la messe qui était dite chaque jour par l’abbé Duquesnay, notre aumônier, ancien curé de Montpinchon, un prêtre à la coiffure à l’ancienne, grand ami de Monsieur Patarin, le photographe de Ducey[2], et de Monsieur le Maire, le docteur Tizon, qu’il accompagnait souvent dans ses visites à domicile. Cet abbé, qui était un grand priseur, arborant de grands mouchoirs rouges ; et, devenu en âge de sortir seul, j’allais dans le bourg lui acheter 22 sous de tabac à priser, ce qui me permettait de garder les 3 sous de monnaie pour acheter des histoires en images ou des bonbons ».

« J’ai été pendant des années (combien ?) attaché au service de la chapelle. Il y avait la messe, ce qui me permettait de « siffler » ce qui restait de vin dans la burette ; la décoration de l’autel avec des gerbes de fleurs artificielles ; l’équipement des statues de bois de l’autel ; le cirage et le brossage du parquet ; la sacristie et la disposition des ornements sacerdotaux. De quoi occuper mes loisirs ».

« Et ce n’était pas tout. A la cuisine, il y avait les poêles que je torchais, les lapins que j’aidais à dépiauter, le lait caillé que l’on filtrait à l’aide d’un torchon. Et le jardin qu’il fallait sarcler, les petits pois et les haricots verts à cueillir, les groseilles, les cassis et les cerises à récolter. Et en automne, les pommes que l’on allait ramasser dans les deux prés pour en faire du cidre. Et pousser la brouette et s’atteler à la charrette (petite) que l’on remplissait de pommes, et brûler les mauvaises herbes dans de grands feux de joie dans le centre desquels on faisait cuire des pommes de terre etc., etc. A croire que l’on n’avait pas le temps de faire autre chose. Mais il y avait encore l’étude, l’école et les récréations ».

« Poursuivons la chasse aux souvenirs » avec le dortoir.

« L’inévitable « pisse au lit » ça m’est arrivé, à la suite de rêves. Une nuit, je me suis retrouvé dans l’escalier qui montait au dortoir ; crise de somnambulisme ; sans commentaires. J’avais installé sur le rebord de la fenêtre, près de mon lit, un petit autel de la Sainte Vierge, autel que j’ornais de fleurs. Aux lavabos du dortoir, on se lavait à l’eau froide. Quand la température était trop rigoureuse le soir, on nous réchauffait le lit avec des bouillottes ».

Au réfectoire, « La nourriture, ce n’était pas la joie tous les jours. On nous servait des raves, du mou, du chien de mer. Un jour, l’un d’entre nous, ayant dit qu’on mangeait de la « merde », a trouvé le lendemain dans son assiette de la bouse de vache.

Il faut dire qu’il n’en était pas ainsi tous les jours. On avait aussi de la soupe à la citrouille (délicieuse !), des œufs, des pommes de terre, des pommes ou des poires cuites, des pruneaux, des compotes et des petits légumes du jardin : haricots, petits pois, salsifis à la sauce blanche. N’oublions pas les longs macaronis que l’on aspirait d’une traite.

Dans le fond, ce n’était pas si mal que ça.

Une fois par semaine venait à 4 heures une dame patronnesse qui nous apportait du chocolat ; on le réduisait en poudre, à l’aide de petites boîtes métalliques et on l’étendait sur la tartine de pain sec ».

Pendant les récréations,« on jouait à toutes sortes de jeux : aux barres, à saute-mouton, à « dresser les poulains », au « perlipipi » avec 2 morceaux de bois, à la « taque à sucre », à la toupie, au train, au tir à l’arc avec une branche, une ficelle et de petites branches de bambou qui étaient les flèches, aux billes, triangle, la ruine, serpent, à la « pie boche ».

On s’amusait bien, sans parler de la capture des mouches qu’on livrait ensuite aux araignées logées dans les trous de murs ; des hannetons que l’on tenait en laisse au bout d’un fil que l’on attachait à une patte ou à la queue après l’avoir percée.

Et puis le long d’un mur de la cour, nous, apprentis jardiniers, cultivateurs des balsaminées, des capucines, des radis. Au fond de la cour avaient lieu les conversations sérieuses, des conciliabules où l’on parlait déjà des filles dont nous avions une conception plutôt méprisante.

Et encore les tentatives à celui qui pisserait le plus haut : on arrivait assez facilement à survoler le mur de l’urinoir (qui d’ailleurs n’était pas très élevé).

Revenons aux jeux de l’extérieur sous le préau, c’étaient les toupies qui tournaient sur place et celles qu’à coups de fouet l’on se renvoyait d’un bout à l’autre du préau ; et les petites autos que l’on tirait derrière soi, au bout d’une ficelle.

En dehors du préau, nous jouions avec des glaces qui nous servaient à capter les rayons du soleil pour les projeter ensuite sur les visages plus ou moins lointains.

On faisait une chaîne (en nous tenant par la main) à proximité d’une gouttière dont la partie supérieure était par moment, sous l’effet du vent, en contact avec des fils électriques qui couraient le long du mur et on attendait la décharge. (Heureusement, ce n’était que de 110 volts).

Nous jouions aussi au cerceau ; il s’agissait le plus souvent du cercle d’un petit fût que l’on dirigeait avec du fil de fer.

J’ai retenu quelques noms d’orphelins : Charles Vigot, Ange Chouquais qui venait de Granville et à qui nous chantions une chanson obscène : « Ah ! ah ! ah ! C’est la Granvillaise qu’a du poil aux fesses », Jean-Marie Fauconnier, le détraqué, Roumillon dont le père était cheminot, Ducluzeau le dolichocéphale et un infirme que cruellement nous avions surnommé « Tout Trotte » ».

Voilà ce qu’écrit Albert BULARD sur l’étude :

« Le matin et le soir, beaucoup de religion, le reste je ne m’en souviens guère.

Dans l’étude, qui servait aussi de salle de guerre 1914-1918, on jouait à la messe, on faisait du théâtre. Et il y avait les jeux de société : loto, jeu de l’oie, jeu de la puce, et on s’amusait avec les jouets de l’arbre de Noël ».

En dehors de l’orphelinat

« Chaque jour, passait le facteur. Il sonnait au portail et sortait le courrier de sa grande boîte parallélépipédique. Quand j’allais au bourg, parfois je croisais deux gendarmes à cheval, car l’orphelinat se trouvait entre la gendarmerie et le bourg, où je rencontrais une petite fille de la gendarmerie (rencontre peu amicale, c’est le moins que l’on puisse dire) ou une paysanne qui s’accroupissait pour pisser, ou les robustes percheronnes aux sabots bien cirés de la minoterie Jaunet.

De l’autre coté de la route, en face du logement de l’aumônier, il y avait deux figuiers dont je dérobais quelques fruits en passant, au grand dam de la vieille propriétaire ; quels fruits succulents ! J’en garde de l’indulgence pour les maraudeurs.

Le jeudi et pendant les vacances scolaires, nous allions en promenade à Poilley, aux Chéris (avant d’arriver au bourg, nous passions devant la maison d’un « monsieur » qui avait peint un magnifique coq vivant en bleu-blanc-rouge). Ou bien, nous allions par les « petits chemins » entre l’orphelinat et le Calvaire, sur la route de Saint-Hilaire-du-Harcouët ; ces petits chemins étaient délicieux : ils couraient entre les prairies, creusés de profondes ornières, entre des talus surmontés de haies, de ronciers, de têtards ; ils nous offraient les fleurs des champs, surtout les hautes digitales, des châtaignes que nous mangions crues, des mûres, des pommes, ce qui n’avait rien de rare en Normandie, et de délicieuses racines (des genotes) ; on s’y arrêtait pour jouer, ou pour se confectionner des habits avec les feuilles du châtaigner. Il est arrivé qu’en été on s’y promenait les pieds nus, pour ne pas user nos galoches.

A la sortie du bourg, sur la route de Saint-Hilaire, j’allais après les classes travailler chez un fabricant de sodas et de limonades.

Un jour par semaine, venait à l’orphelinat une vieille couturière dont je transportais la machine à coudre dans une petite brouette. J’emportais aussi dans un sac les galoches à réparer chez Monsieur Lebert. Ce brave Monsieur Lebert non seulement réparait les chaussures, mais il était aussi coiffeur et nous mettait la boule à zéro et il se chargeait également de nous arracher les dents.

Le jeudi, j’allais passer la journée chez Madame Daniel, la marchande de tricots, pour faire des écheveaux et des fuseaux de laine avec une machine. Madame Daniel avait deux fils, André (qui était le copain de mon frère) et Roger et une petite fille, Michèle, grâce à laquelle j’ai vu que les filles étaient différentes des garçons (…) ».

Pour la nouvelle année, j’étais envoyé chez les dames bienfaitrices leur présenter les vœux de l’orphelinat. La plus importante de ces dames était Madame Durand[3], qui avait une belle roseraie et chez laquelle, dans le courant de l’année, j’allais chercher des fleurs pour la chapelle. Tout cela me permettait de récolter des pièces de 2 francs, 1 franc ou 50 centimes.

On m’avait recommandé d’être poli et souriant avec tout le monde ; et c’est ainsi qu’un jour un monsieur m’a donné 50 centimes à cause de ma politesse (une habitude que j’ai gardée longtemps).

Je passais aussi devant la maison de Monsieur Clément, l’ancien directeur de l’école, qui avait une fille, Suzanne, dont les longs cheveux tombaient sur les épaules. Près de sa maison était la petite boutique où j’achetais des histoires en images.

L’école est largement évoquée : « Pour y aller, on avait à traverser un petit chemin où croissaient des choux à lapins ».

La petite classe était dirigée par une demoiselle ; il me semble qu’on devait être assez turbulents ; sous le bureau, il y avait une estrade qui s’ouvrait sur le devant et l’on y enfermait les trouble-fête ; on faisait jaillir des étincelles des encriers de faïence à l’aide des plumes d’acier ; au fond de la classe, il y avait un trou dans le plancher où l’on s’amusait à pisser.

La classe supérieure était faite par Monsieur Noruy qui portait une grande blouse et avait l’habitude de dire lorsque l’un d’entre nous ou lui-même avait pété : « De quoi t’est ce qui s’envole sous la voûte du ciel ? ».

Enfin, la classe du certificat. C’était le directeur qui la faisait, Monsieur Houtmann. J’ai un vague souvenir de la dictée et du calcul journaliers, en particulier des fractions. Mon frère était fort en calcul. Quelques noms d’élèves qui venaient du bourg : Bullard, les frères Daniel, Blouin, Pivert. Le directeur avait une chienne qui venait parfois dans la classe et qui s’enlaçait à nos jambes : mœurs canines.

Puis j’ai eu Monsieur Ramet, un Nantais qui nous vantait les mérites du muscadet et nous lisait des histoires passionnantes, et, la dernière année, alors que j’avais déjà obtenu mes deux certificats d’études (le libre et l’officiel), Monsieur Lejeune (encore un Breton !). Avec lui, j’avais un traitement spécial : j’étais à une table, près du bureau du maître et face à la classe, et je dévorais un dictionnaire Larousse, surtout la partie réservée aux noms propres ; là, j’ai appris la mythologie et les rudiments de l’histoire romaine.

Les récréations étaient très animées : jeux de billes, vers de terre que l’on avalait, concours de hauteur aux pissotières, glissades sur la rampe du perron de la maison du directeur, bataille entre orphelins et les écoliers du bourg ».

Le catéchisme. « Dans une salle voisine de la chapelle, l’aumônier nous faisait réciter les leçons et il utilisait un grand catéchisme en images, posé sur un chevalet, qui retraçait les principales histoires de la Bible, surtout la vie de Jésus. J’en ai retenu la « perversité » de la mort subite qui ne laisse pas au pécheur le temps de se repentir, un enfer où l’on pouvait rencontrer des enfants n’ayant pas encore atteint l’âge de raison (7 ans).

Heureusement, le côté sinistre de cet enseignement était parfois compensé par l’évocation du séjour de l’aumônier à la cure de Montpinchon ou par des histoires comme celle-ci : « Quel est le plus grand miracle de l’Ancien Testament ? C’est quand Elie monta au ciel sur un char de feu sans se brûler les culottes ».

Et puis il y avait le dimanche, le jour du Seigneur. Ce jour-là, on allait assister aux offices de la paroisse : grand-messe, vêpres, complies et salut du Saint Sacrement. Nos bancs étaient situés derrière la chaîne, dans la nef latérale du côté de l’épître. Parallèlement du côté de l’Evangile étaient installés les hommes de l’Hospice ; certains d’entre eux étaient « des gueules cassées » dont le visage était plus ou moins horrible[4].

Dans la nef principale, au pied de la chaîne, prenaient place Monsieur Martinet, directeur de l’école communale (école laïque) et sa famille. Aux vêpres, au premier banc près du chœur, une élégante, Madame (…), dont on disait que la conduite n’était pas irréprochable (…).

Je me souviens d’une messe de minuit, le chœur était abondamment garni de bougies et je me disais que ce serait trop long de les allumer une par une et qu’il faudrait une flamme qui courrait le long des murs ; et voici que tout à coup cette flamme apparaît et s’en va embraser tout l’ensemble ; c’était du fulmicoton.

J’étais souvent enfant de chœur à la paroisse et j’étais en quelque sorte le spécialiste des enterrements, une fois les certificats passés ; j’aimais la liturgie des morts, surtout le « Dies Irae » et le « Libera Me » ; on allait à la maison mortuaire pour la levée du corps ; puis le mort était chargé sur une charrette jusqu’à l’église et au cimetière ».

Les souvenirs se succèdent, notamment ceux relatifs aux études parascolaires : « J’aimais beaucoup la couleur rouge, tellement que dans une rédaction, j’écrivis que je voulais devenir cardinal. Cela fit que l’on envisagea pour moi la continuation des études après le certificat, en vue de me diriger vers l’état ecclésiastique. Mais je devais rester à l’orphelinat jusqu’à l’âge de 13 ans. Comment occuper l’année ou les deux années qui me restaient ?

On décida que j’entrerais au collège en classe de quatrième et qu’en attendant on m’enseignerait le latin, le grec et l’anglais. Pour l’anglais, c’était Mademoiselle Michèle Gaucher qui me l’apprendrait. C’était l’une des filles du marchand de vins installé près de l’orphelinat. Je me souviens avoir souffert pour la prononciation correcte du « th », et il y avait des listes de mots à mémoriser. On était loin de la méthode moderne d’enseignement des langues vivantes.

Pour le latin et le grec, l’abbé Levavasseur, vicaire de la paroisse, qui avait le nez de travers mais chantait, selon moi, d’une façon admirable, devait se charger de m’en enseigner les rudiments. J’allais donc en fin d’après-midi dans sa chambre au Presbytère. Pour le latin, je ne me souviens pas avoir eu de difficultés majeures, mais en grec, c’était une autre histoire ; car il y avait en particulier les verbes irréguliers qui me donnèrent des envies de mourir sur la route du Presbytère et qui m’obligèrent au moins une fois à rester dans la chambre voisine du dortoir où mes camarades dormaient, à ressasser pendant des heures ces fichus temps des verbes.

Et c’est ainsi que je fus apte à entrer en quatrième à la rentrée de 1928 ».

« Je me retourne vers ces années passées à l’orphelinat et qui m’ont marqué profondément. Quel petit garçon étais-je ? Je ne puis répondre que d’après la « considération » dont on me gratifiait.

J’ai dû être un garçon très docile, dois-je préciser « très soumis ». Sinon, pourquoi me confier tant de tâches à la chapelle, à la cuisine ? Pourquoi m’envoyer faire des courses ou travailler à l’extérieur ? Si soumis, que je me faisais traiter d’empoté par l’abbé Levavasseur quand on préparait la kermesse de l’école.

Je devais être aussi très studieux, puisque je réussissais en classe et pouvais passer avec succès le certificat d’étude libre à l’âge de 10 ans et l’officiel l’année suivante.

Je lisais d’ailleurs beaucoup, non seulement les vieux « Pèlerin » d’avant la guerre 14-18 qui daubaient sur les juifs et les francs-maçons et étaient sans complexe antidreyfusards, mais aussi une grosse et vieille Histoire de France illustrée, sans parler des fameuses histoires en images.

Et mes camarades de l’orphelinat ? Comment se fait-il que j’ai retenu si peu de noms ?

Et pourtant j’en ai vu défiler entre 1919 et 1928 ; j’ai joué avec eux, j’ai parlé avec eux, j’ai mangé et dormi avec eux. Probablement (comme tous les enfants ?), je n’étais intéressé qu’à ma petite personne et ne pouvais être frappé que par ce qui me paraissait extraordinaire à l’extérieur ; une tête de dolichocéphale, le sifflement continuel de Jean-Marie Fauconnier, etc.

Il me faut aussi parler de notre aspect extérieur. On n’avait pas d’uniformes à boutons dorés, comme les orphelins de la chanson ; ce qui nous distinguait des autres garçons, c’est que nous portions toujours des sarraus, y compris le dimanche. Nous avions la « boule à zéro » et étions coiffés de bérets et, l’été, de chapeaux de paille allant du rigide canotier au chapeau mou. Aux pieds, des galoches dont les clous faisaient jaillir des étincelles au contact des pierres ».

Autres souvenirs divers

« Les caves continuellement envahies par l’eau (d’où venait-elle, cette eau ?) ; les cellules du grenier habitées par des statues désaffectées ; l’infirmerie où j’ai fait fonctionner un vieux phonographe à rouleaux ; la véranda au-dessus du réfectoire des sœurs où hibernaient géraniums et plantes vertes ; les arbres de Noël de l’orphelinat et de la commune qui nous distribuaient oranges, crottes de chocolat, bonbons tricolores et boîtes de 6 crayons de couleur ; le monologue patriotique où je proclamais qu’il fallait enfermer le Kaiser Guillaume dans une niche à chiens pour que « les puces le piquent bien fort » ; la petite salle où l’on rangeait les chaussures près du portail d’entrée et d’un magnolia ; la procession des vers à queue dans les waters ; la tonnelle de charmilles au milieu du jardin, fleurie de roses pompons ; le grand cerisier aux fruits noirs et juteux ; l’allée bordée de pommiers qui aboutissait à une grotte de Lourdes, dominée par une grande croix ; le poulailler où j’allais donner à manger à la volaille ; le clapier, la soue, la buanderie ; l’étable qui abritait deux vaches ; le mouton et le cochon que l’on égorgeait ; le pressoir, les tas de pommes qui pourrissaient dehors, les énormes tonneaux de cidre, le séchoir au-dessus des communs où l’on étendait les draps. Il y avait aussi Victor, l’ouvrier agricole qui se soûlait de temps en temps.

Et puis, les chansons, car on chantait beaucoup en jouant. Les unes, d’inspiration religieuse comme celle-ci :

« Le petit Jésus allait à l’école,

En portant sa croix sur ses deux épaules,

Quand il savait sa leçon,

On lui donnait des bonbons,

Une pomme douce,

Pour mettre à sa bouche,

Un bouquet de fleurs,

C’est pour vous, c’est pour moi,

Que Jésus est mort en croix ».

D’autres, très gaillardes :

« J’entre dans ma chambre,

Je renverse mon pot de chambre.

Le caca, le pipi,

Tout roule sur le tapis.

La bonne sœur m’engueule ;

Moi j’lui fiche sur la gueule. Elle me traite de vieux cocu,

J’lui fiche mon pied dans le cul… »

« Quand on entrait dans une salle et qu’on y trouvait une religieuse, on saluait par la formule : « Loué soit Jésus-Christ » ; à quoi elle répondait « A toujours et à jamais ».

La fabrication du beurre. Le lait des vaches (il y en avait plus de deux) était recueilli dans de grands récipients où la crème montait à la surface ; cette crème était enlevée chaque jour et le jeudi elle était barattée dans une sorte de tonneau qu’on tournait et retournait, et se transformait en beurre dont nous, les orphelins, nous ne voyions pas la couleur sur nos tartines de pain sec.

Le jour de ma communion solennelle, mes cousins sont venus d’Avranches et m’ont offert une montre à gousset en argent ; j’avais le brassard et le cierge ; au repas des communiants, on a eu droit à de l’oie.

Toujours ces souvenirs pêle-mêle. Quand j’étais enfermé dans une salle du rez-de-chaussée au bout du bâtiment à faire du latin, du grec ou de l’anglais et que j’avais envie de pisser, je le faisais debout sur une chaise à une fenêtre qui donnait sur une petite cour déserte. Et quand, je descendais au bourg, il m’arrivait d’uriner en zigzag tout en marchant sur la route vide ; ou, quand il pleuvait, je suivais avec attention une coquille de noix emportée par l’eau du ruisseau le long de la route.

Mais pourquoi raconter tout cela ? Peut être un certain plaisir à évoquer ces petites joies de mon enfance ; petites en vérité, mais joies quand même.

Tant pis ! Je continue. Je me souviens d’un 11 Novembre. Lequel ? Je ne saurais le dire. Il ne pleuvait pas, mais il faisait frisquet. Nous étions, nous, les orphelins de guerre, rangés devant le monument aux morts, abrités dans nos pèlerines ; le garde champêtre, mutilé de guerre (amputé d’un bras) devant le monument fait l’appel des soldats, et après chaque nom, la réponse (faite par qui ?) retentit : « Mort pour la France ».

Emotion que j’ai revécue beaucoup plus tard à Provins, au cimetière militaire de la Ville Haute, un autre 11 Novembre.

Une promenade à âne. Mon frère, à la sortie de l’orphelinat, avait été envoyé à Bellée, une ferme école de Créances. Nous avions pris le train pour visiter le domaine. Et l’après midi, j’étais monté dans une petite voiture tirée par un âne et conduite par mon frère. Et hop, au galop, le petit bourricot ! Ce qui me fait penser que j’étais déjà monté dans un tombereau chez Monsieur Baisné et que j’avais eu en mains les rênes pour diriger le robuste percheron.

Un jour aussi, Jacques Gaucher m’avait fait monter derrière lui sur sa moto pour m’emmener dans le bourg.

Une autre fois, après la classe de l’après-midi, la noce de Jean-Marie Préau m’avait kidnappé et emmené jusqu’au Mont-Saint-Michel.

J’ai fait encore des sorties avec une colonie de vacances de la région parisienne ; nous allions à pied jusqu’à Pontaubault où nous nous baignions dans la Sélune, et sur la route (5 kilomètres) nous chantions à tue-tête.

Est-ce tout ? Ma première cigarette. Il faisait beau. C’était dans la cour de l’école. Nous étions quelques-uns près de la treille qui grimpait jusqu’aux fenêtres de la classe au premier étage. Qui eut l’idée de fumer ? Je ne sais. Toujours est-il que nous prîmes des lambeaux d’écorce de vigne, les enveloppâmes de papier, les allumâmes, et tire que je te tire ! Quelques bouffées ont mis fin à l’expérience.

Une sortie à l’abbaye de Saint-Sauveur-le-Vicomte, maison mère des sœurs de la Miséricorde (fondatrice : Marie-Madeleine Postel). J’en ai gardé le souvenir d’une fenaison et de voitures de maître (berlines, calèches) dans un grand hangar ; c’était amusant de s’asseoir à l’intérieur. Peu de temps après, la nièce de la Supérieure générale (12 ans) est venue passer quelques jours à l’orphelinat. Sœur François de Borgia m’a demandé de lui tenir compagnie ; j’étais bien embarrassé, n’ayant jusque là fréquenté que des garçons.

Un autre souvenir me revient. C’est le bain de pieds. On était assis sous le préau, chacun ayant devant lui une bassine ou une cuvette ; on se lavait les pieds, puis une sœur passait avec une paire de ciseaux et nous coupait les ongles.

Et encore un souvenir, de la mauvaise saison, le supplice des brûlures aux mains et aux pieds de ces maudites engelures, démangeaisons insupportables.

D’autres souvenirs me reviendront peut-être. Les mentionnerai-je ? Je me dis : « à quoi bon ? » Il n’y aurait que moi à les savourer.

Silence ! Tais-toi, vieux radoteur ! On ne peut revenir en arrière ! Mais pourquoi cet attrait pour nos premières années ?

Comme je donnerais tout ce que j’ai pour les revivre, ces années où l’on s’est formé, ces années que l’on a vécues dans l’inconscience juvénile qui nous poussait à vouloir être plus vieux… Arrête ce lamento, vieille chiffe !

Je n’ai pas parlé de la correspondance que l’on me forçait à entretenir. C’est ainsi que je devais écrire à mes tuteurs, mes cousins d’Avranches, Monsieur et Madame Dépériers, rue du Docteur-Gilbert, à Madame Dobel, l’amie de ma mère à Heudicourt, à une cousine de ma mère, sœur de la Charité dans le midi de la France.

C’était des lettres stéréotypées, où la spontanéité n’avait guère de place. Je n’ai jamais vu la sœur de la Charité, cousine de ma mère. Sorti de l’orphelinat, j’ai fait vraiment sa connaissance avec mes tuteurs, dont je ne me souviens que de quelques apparitions à Ducey.

Enfin, quand j’ai été appelé au service militaire à Rouen, j’en ai profité pour passer par Heudicourt et y faire connaissance de Monsieur et Madame Dobel, les amis de ma mère.

Epilogue

Albert BULARD quitte l’orphelinat Saint-Joseph et Ducey vers 1928. Il rentre à l’Institut Notre-Dame d’Avranches et le bac en poche, il part au séminaire pour devenir prêtre. Après son service militaire en Tunisie, il rentre en France et abandonne la prêtrise. Il se lance alors dans les études de lettres à la Sorbonne. Lors de la guerre, il est renvoyé en Tunisie une année et de retour en France, il travaille dans un lycée privé de Pontoise avant de partir pour l’Algérie. Là-bas, il y rencontre celle qui va devenir son épouse et s’installe à Sétif comme professeur de lettres, de latin et de grec. Il y restera dix ans durant lesquels trois de ses enfants vont naître. Puis il retourne en France, après une mutation à Provins en Seine-et-Marne où naissent ses deux derniers enfants, il s’installe à Poitiers. Il reviendra à plusieurs reprises à Ducey, accompagné de ses enfants, à la recherche du temps perdu.

Pierre BULARD s’éteint en 1978 et Albert en janvier 2007 alors âgé de 92 ans.

Nous remercions chaleureusement sa famille qui a bien voulu faire partager aux lecteurs de ce blog, ces précieux souvenirs.

————————————————————-

[1] Louis, Victor DUQESNAY, né le 1er août 1856 à La Chapelle-Enjuger, décédé le 14 octobre 1929. Le 12 octobre 1929 il a une attaque de congestion en faisant son pèlerinage matinal à la Grotte de Lourdes, il meurt 2 jours plus tard.

[2] Voir notre article sur Charles Patarin :https://histothequejv.wordpress.com/2013/02/20/merci-m-patarin/

[3] Madame DURAND (née Marie Adolphine Baron) habitait rue du Génie, l’actuelle Poste. Fille du notaire et Conseiller Général Félix Louis BARON, et de Adolphine Anne Thérèse GRIMBOT DU MEZERAY, elle avait épousé le 2 août 1887, Louis Charles Marie DURAND DE LA BEDUANDIERE, avocat originaire de Fougères. Elle connaît bien les lieux où se trouve l’orphelinat car on la retrouve comme infirmière à l’hôpital 120 de Ducey.

[4] Clément Lemoussu fut une des « gueules cassées » ducéennes.

lu avec beaucoup d’émotion et d’intérêt …merci

J’aimeJ’aime

Mais quels souvenirs !! Merci beaucoup 🥰

J’aimeJ’aime